オトナルと朝日新聞社は、昨年12月に共同で実施したポッドキャストの利用実態調査の概要を「PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査」として公開しました。

日本国内におけるポッドキャストの利用状況とユーザーへの理解を深めるために、オトナルと朝日新聞社が毎年行っている調査であり、2020年の第1回調査から、今回で5度目の実施となります。ポッドキャスト利用率や利用シーン、利用方法、他メディア比較などが掲載されています。

PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査

引用元:オトナル、朝日新聞社と共同で「ポッドキャスト国内利用実態調査」の結果を公開。全年代利用率で、NetflixやFacebook、雑誌、ABEMAを上回る結果に

国内のポッドキャスト利用率は、2020年から拡大傾向に

引用元:オトナル、朝日新聞と共同で「第5回ポッドキャスト国内利用実態調査」を公開。Netflix、ABEMAの利用率を上回る結果に

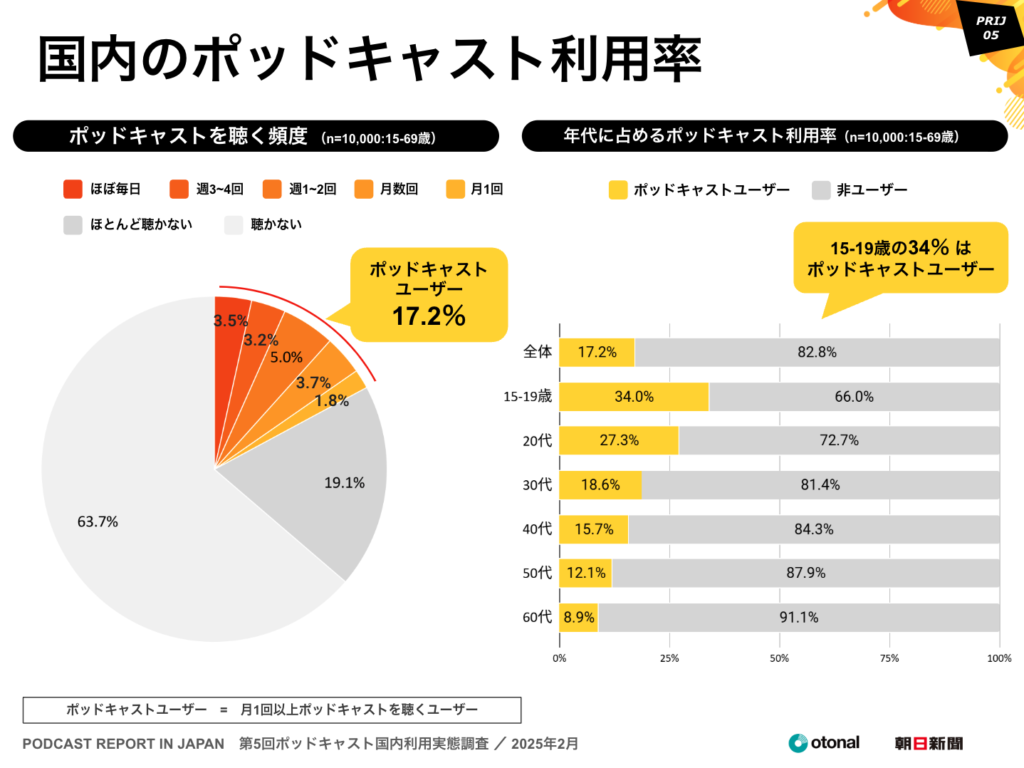

調査を開始した2020年の国内のポッドキャスト利用率(月1回以上ポッドキャストを聴くユーザー)は14.2%でした。利用率は拡大傾向にあり、2024年12月の本調査では17.2%となりました。

特に15〜19歳の利用率は34.0%(前年比1.2%増)、20代の利用率は27.3%(前年比2.3%増)となり、前年よりも比率が大きくなっています。

ポッドキャストは、NetflixやFacebookの利用率を上回る結果に

引用元:オトナル、朝日新聞社と共同で「ポッドキャスト国内利用実態調査」の結果を公開。全年代利用率で、NetflixやFacebook、雑誌、ABEMAを上回る結果に

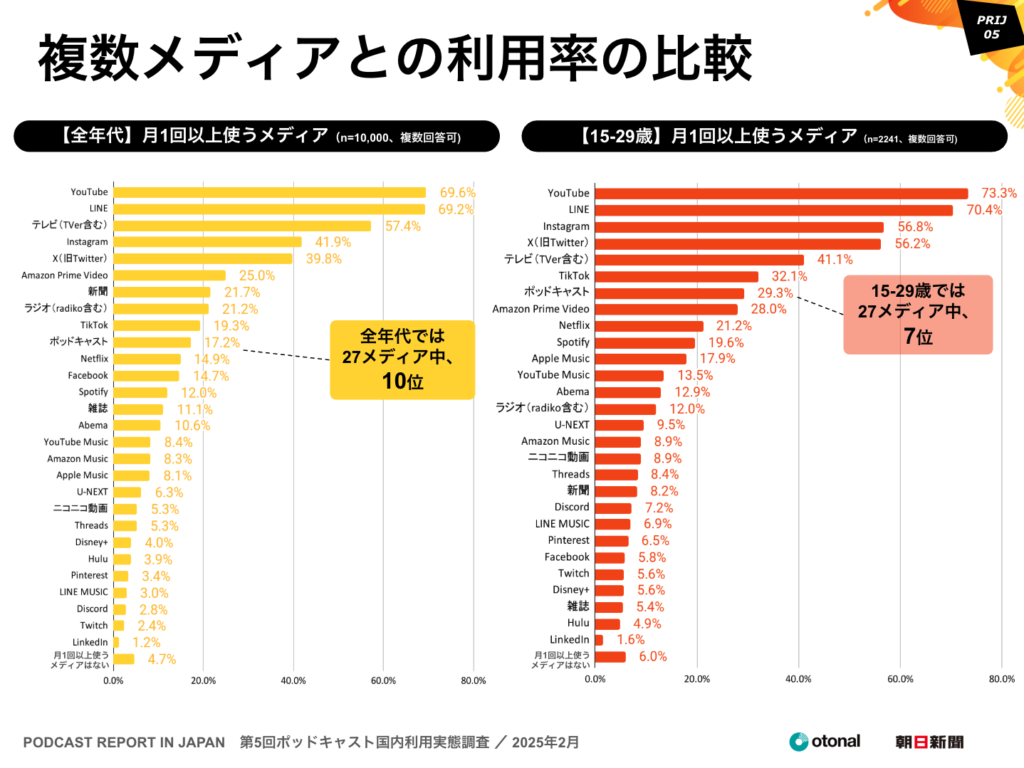

複数メディアとの利用率を比較したところ、ポッドキャストはTikTokに次ぐ高い利用率が示されました。全年代の利用率で、Netflix、Facebook、雑誌、ABEMAを上回っています。また対象を15〜29歳にしぼると、ポッドキャストの利用率は29.3%(全てのメディアで7位)となり、Amazon Prime VideoやNetflixより利用率が高いことが分かります。

SNSやストリーミングサービスが浸透した現代において、若い世代を中心にポッドキャストの支持が広がっていることがうかがえます。

2人に1人は、ポッドキャストを聴いた情報をもとに「検索」「購入・訪問」の経験あり

引用元:オトナル、朝日新聞社と共同で「ポッドキャスト国内利用実態調査」の結果を公開。全年代利用率で、NetflixやFacebook、雑誌、ABEMAを上回る結果に

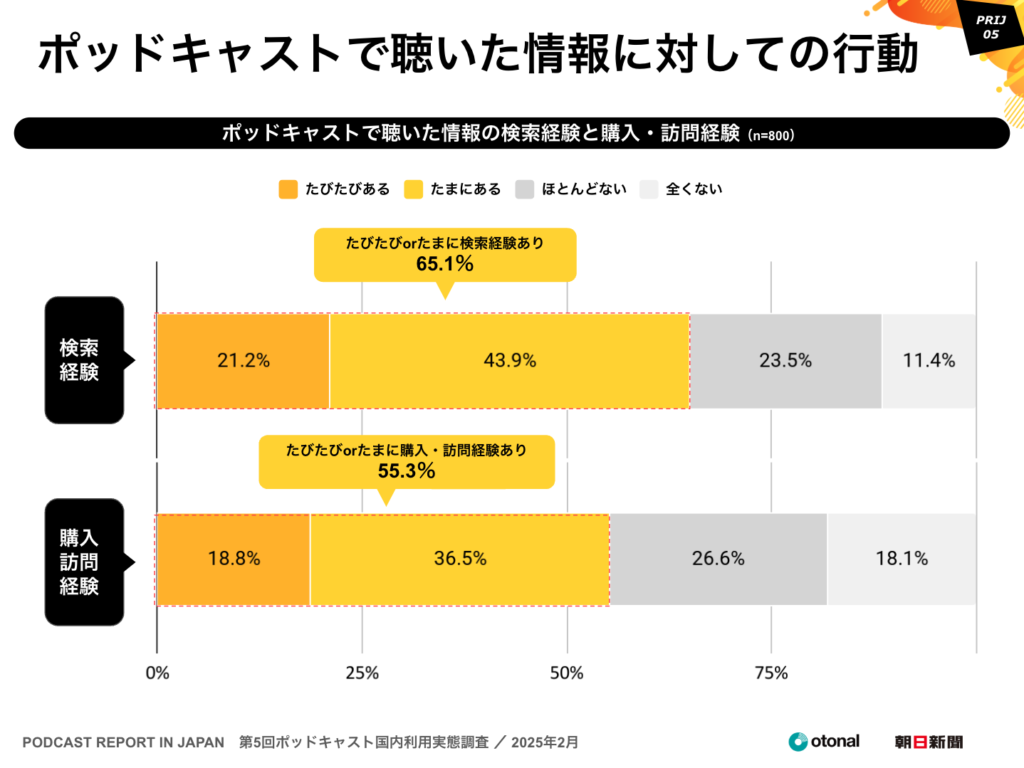

ポッドキャストを聴いた後に情報を検索したことがある人は、全体の65.1%にのぼります。また、55.3%のユーザーが、番組で紹介された商品を購入したり、実際にその場所を訪れたりした経験があると回答しています。

多くのポッドキャストユーザーが、聴いた情報をきっかけに具体的な行動を起こしています。今後のマーケティング施策において、ポッドキャスト活用が有効であるという可能性を示唆しています。

詳細なレポートは下記のページから閲覧が可能です。

PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査

調査結果のサマリー

- ポッドキャストユーザーの全年代の利用率平均は17.2%。10代(15〜19歳)では人口の34.0%、20代では27.3%と若年層の利用率が高い。

- ポッドキャストの利用率は、全年代ではTikTokに次いで高く、Facebookを上回る。

- ポッドキャストユーザーは、非ユーザーと比べて、選挙への参加率が高い。

- ユーザー全体の約5割が、30分未満の番組をよく聴取している。10代は約4割が20分未満の番組をよく聴取している。

- 聴取プラットフォームの利用率ではYouTubeが1位。Spotifyが2位。

- ユーザーのうち、ビデオポッドキャスト視聴経験があるのは30.7%。

- ユーザーの5割以上が、ポッドキャストで聴いた商品や場所、サービスについて検索したり、購入・訪問したりしたことがある。

- YouTubeやテレビを含む7媒体で比較すると、ポッドキャストユーザーはZ世代(15〜29歳)の比率が最も高く、特に20代の比率ではTikTokを上回り最も高い。

オトナルとは

株式会社オトナルは、デジタル音声広告事業を展開する“デジタル音声広告カンパニー”です。音声ソリューションの開発・提供を通じた国内における音声広告市場の創出をミッションに掲げ、これまで2,000件以上の音声広告プランニング、700件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

参照元:オトナル、朝日新聞社と共同で「ポッドキャスト国内利用実態調査」の結果を公開。全年代利用率で、NetflixやFacebook、雑誌、ABEMAを上回る結果に

毎年、同時期に公開される電通の「日本の広告費」と合わせてチェックすると良さそう。